Gemeinhin wird der deutschen Wirtschaftspolitik, aber auch der Politik allgemein attestiert, sie beruhe ihrem Wesen nach auf dem Prinzip der Regelbindung. Im Bereich der Wirtschaftspolitik gilt es geradezu als Markenkern des Ordoliberalismus, dass er regelgebundener Wirtschaftspolitik den Vorzug vor diskretionären Eingriffen gibt. Regeln gehören zum Ordnungsrahmen und der bildet das Kerngerüst der Wirtschaft, innerhalb dessen sich dann die Marktgesetze entfalten sollen. Der Regelbindung gegenüber steht auf der Skala wirtschaftsphilosophischer Postulate die diskretionäre Wirtschaftspolitik, wie sie insbesondere die angelsächsische Welt, aber auch große Teile Europas kennzeichnet.

Zuletzt haben Brunnermeier u.a. in ihrem Buch („Euro. Der Kampf der Wirtschaftskulturen“, 2018) auf die fundamentalen Unterschiede zwischen der deutschen und der französischen Wirtschaftspolitik hingewiesen. Für Deutschland halten sie fest: „Eine Konzentration auf die rechtlichen, moralischen und politischen Grundlagen freier Märkte mit vereinbarten Regeln, bei denen es sich um Verträge, Gesetze, gemeinsame Absprachen oder Vereinbarungen handeln kann“ (S. 89). Für Frankreich konstatieren sie demgegenüber, dass Regeln flexibel auszulegen seien und dass sich der Staat nicht durch Regeln einschränken sollte (S. 99).

Ganz oben, an der Spitze der Pyramide der wirtschaftspolitischen Axiome der deutschen Politik steht nicht die Regelbindung. Diese Annahme ist grundfalsch. Sie ist falsch aus zwei Gründen. 1.) Ganz oben steht, wenn man es tugendphilosophisch formuliert, das bereits aus Erhards Zeiten bekannte Maßhalten oder Gürtel-enger-schnallen, wenn man es fachlich formuliert, die Stabilitätsorientierung und Sparpolitik. Von hier aus strahlt alles auf nachgeordnete Ziele und Zwecke: die Eroberung von Wettbewerbspositionen, die Kreditfeindlichkeit, die Anti-Wachstumspolitik. Ob mit oder ohne Regelbindung, alles wird diesem heiligen Nukleus deutscher Wirtschaftspolitik subordiniert. 2.) Die Regelbindung für sich genommen, wird von der deutschen Politik längst nicht in dem Maße befolgt, wie das meist in den Selbsteinschätzungen und wissenschaftlichen Fremdeinschätzungen unterstellt wird. Im Gegenteil. Zugespitzt ließe sich die These aufstellen: Die Deutschen befolgen und konstruieren Regeln, die ihnen gefallen, sie ignorieren und verletzten Regeln, die ihnen missfallen. Darum soll es im Folgenden anhand dreier Beispiele gehen.

1

Das erste Beispiel handelt von Verteidigungspolitik. Dabei wird konsequent von der Frage abstrahiert, ob eine Steigerung des Wehretats in dieser Zeit eine angemessene Reaktion auf die internationalen Krisen ist oder ob es nicht sinnvoll wäre statt den Verteidigungsetat den entwicklungspolitischen Etat merklich aufzustocken. Es geht ausschließlich um die Frage der Regelbindung. Vorweg noch ein Hinweis zur gegenwärtigen Aufrüstungspolitik der NATO: Für das Jahr 2017 betragen die Militärausgaben der NATO-Länder 901,5 Mrd. US-Dollar, die Russlands 66,3 Mrd. US-Dollar. Die Schlussfolgerungen liegen auf der Hand. Soviel zur Vorrede.

Deutschland hat 2014 auf dem NATO-Gipfel in Wales ein Dokument unterschrieben, das besagt, dass der Wehretat eines jeden NATO-Mitglieds innerhalb von zehn Jahren auf mindestens 2 Prozent des BIP steigen soll. Zu diesem Zeitpunkt lag der Wert bei etwas mehr als 1 Prozent. Was ist in den Folgejahren passiert? Nicht viel. Es gab mäßige Steigerungsraten, 2018 beträgt der Wert 1,24 Prozent. Die mäßigen Steigerungen und der offensichtliche Unwille, seinen Verpflichtungen nachzukommen, resultieren nicht daraus, dass plötzlich die Friedensengel ins Kanzleramt eingezogen sind, nein die Verweigerung geht auf die mit ideologischer Verstocktheit verfolgte Politik der Schwarzen Null zurück. Als Nebenergebnis kann festgehalten werden: Das für Konservative eigentlich ureigenste Terrain von Politik, die Sicherheitspolitik, wird einem wirtschaftspolitischen Dogma untergeordnet. Das ist Ausdruck von der Besessenheit, mit der dieses Dogma verfolgt wird.

Das ist aber nicht der Hauptaspekt. Der eigentliche Clou, wie Deutschland mit paraphierten Regeln umgeht, kommt noch. In der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes (bis 2022) ist, von diesem Jahr aus gesehen, vorgesehen, dass der Wert stagniert bzw. leicht fällt. Danach, also in der nächsten Legislaturperiode schnellt er dann hoch – auf die geforderte Zahl von 2 Prozent? Mitnichten, er schnellt hoch auf 1,5 Prozent! Hinter diesen vermeintlichen Miniaturzahlen verbergen sich zweistellige Milliardenbeträge, vom heutigen Stand bis zum Endziel 60 Milliarden EUR. Das vereinbarte Ziel wird also schlicht ignoriert.

Wie ist das zu deuten? Die Deutschen verfügen über ein ganzes Arsenal von Möglichkeiten der Vermeidung von Regeln. Sie sind nicht nur die Weltmeister der Regelgenerierung, sondern auch die Weltmeister der Regelumgehung. Eine kleine Auswahl aus dem bunten Strauß der Ausreden bei der NATO-Regel: die philosophische Ausrede (Was sind schon Zahlen, Qualität geht vor Quantität), die ausweichende Ausrede (Entwicklungshilfe ist besser als Militärausgabe), die „Ausrede“ des Wegduckens (einfach weitermachen, möglichst nicht entdeckt werden) usw. usf. Theoretisch wird das Free-rider-Verhalten genannt.

Das NATO-2-Prozent-Ziel ist zwar eine einfache, aber keine harte Regel. Sie ist nicht als bindende Vorschrift formuliert und nicht sanktionsbewährt, besitzt auch keinen Regeldurchsetzer. Diese Art von Regeln laden förmlich zum Regelbruch ein. Fest steht, dass die Deutschen die Regel nicht mögen, entsprechend verfahren sie. Am Ende fragt sich dann, warum man die Paraphe unter das einschlägige Dokument gesetzt hat.

2

Eine der wichtigsten Regeln für eine Währungsunion ohne Wirtschafts- bzw. Fiskalunion, also für den europäischen Fall, zielt auf einen mittelfristigen Ausgleich bei den Handelsbilanzen der Teilnehmerstaaten. Da die Möglichkeiten der Wechselkurspolitik in einer Währungsunion nicht mehr zur Verfügung stehen, Abwertungen zum Verlustausgleich der Wettbewerbsposition nicht mehr möglich sind, sind Länder mit dauerhaften Defiziten zu inneren Abwertungen (Lohnsenkungen, Sparpolitik) gezwungen, während Überschussländer ihre Wettbewerbsposition weiter ausbauen.

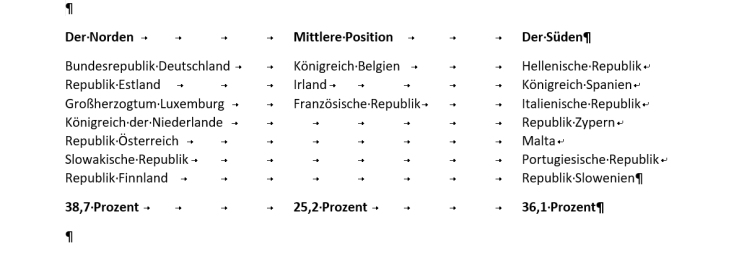

Grundsätzlich hat das die EU erkannt und 2011 ein Regelwerk („Sixpack“) beschlossen, innerhalb dessen eine Reihe von makroökonomischen Größen in den Mitgliedstaaten erhoben und interpretiert werden. Die mit Abstand bedeutendste Größe betrifft die Leistungsbilanz. Die präzise Regel lautet hier: Die durchschnittlichen Überschüsse über die letzten drei Jahre sollten den Wert von 6 Prozent des BIP nicht überschreiten, ansonsten läge ein übermäßiges Ungleichgewicht vor, das ein Verfahren für den betreffenden Staat nach sich zöge. Das Verfahren, durchgeführt durch die Kommission, abgeschlossen durch den Ministerrat, sieht einen milden ersten Teil vor (Warnung) und einen schärferen zweiten Teil (Korrekturplan bis hin zu Sanktionen, allerdings nur minimal). Im Defizitfall lautet die Grenze 4 Prozent des BIP.

Obwohl es bei dem Regelwerk der gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichtsverfahren um zentrale realwirtschaftliche Größenordnungen für die Währungsunion geht, hat man hier die Form der schwachen Regel gewählt. Zu dem Ungleichgewichtsverfahren gehört ein schwacher, machtloser Regelexekutor, die Kommission, die ein zahnloser Tiger ist und im Fall der Sanktion sitzt der Regelverletzter noch im entscheidenden Gremium, dem Ministerrat, im Fall der Überschussposition ist die Grenze absurd hoch, es gibt keine Sanktionen, keine Automatismen und Zwänge.

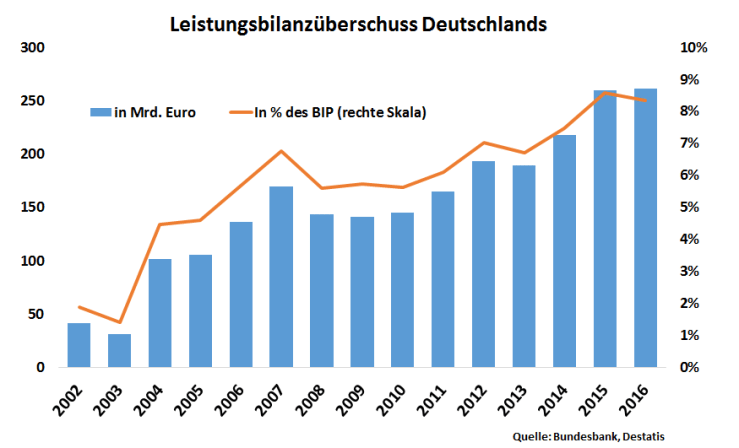

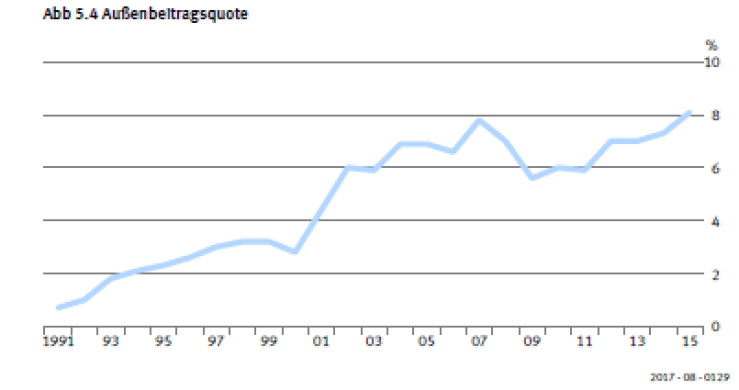

Der Blick in die Realität zeigt nun Folgendes. Die bis in die Frühzeit zurückgehende Tendenz der merkantilistischen Überschussbildung setzt sich gerade auch mit Beginn der Währungsunion fort. Seit 2006 überschreitet Deutschland regelmäßig die Marke von 6 Prozent des BIP, so dass eigentlich längst ein „übermäßiges Ungleichgewichtsverfahren“ angestanden hätte. Die Kommission, wohlwissend, dass der Exportüberschuss zu den edelsten und unantastbaren Zielen deutscher Wirtschaftspolitik gehört, will sich nicht die Finger verbrennen und sich mit dem europäischen Hegemon anlegen. Also liegt die Regel auf Eis.

Und was macht der Regelbetroffene? Die Rechtfertigungen für den Regelbruch sind wieder vielfältig, mehr oder weniger dumm. Hier nur einige, wir beginnen auf der Skala bei bodenlos dumm: die ganze Wirtschaftswelt besteht nur aus Mikroökonomie, Makroökonomie gibt es gar nicht: die Handelsbilanz und auch Exportüberschuss seien das Ergebnis millionenfacher Einzelentscheidungen, die ja nicht beeinflussbar seien, letztlich sei die Qualität deutscher Produkte einfach zu gut. Fast noch dümmer ist der Hinweis auf das Grundgesetz, das verbiete, dass die Tarifparteien von außen in ihren Lohnverhandlungen beeinflusst werden. Dummdreist hat der damalige Bundesfinanzminister die Kritik pariert: „Staatliche Eingriffe in die Leistungsbilanz kommen nicht in Frage“ (2017). Seit etwa 2014 räumt die Bundesregierung ein Problem ein, spielt aber die Unschuld vom Land, da man auch nicht wisse, was zu tun sei.

Man sieht, auch diese Regel mögen die Deutschen nicht. Man ist zwar international vollständig isoliert, in letzter Konsequenz wird die Regel aber einfach ignoriert. Woher diese Hartleibigkeit? Exportüberschüsse gehören, neudeutsch formuliert, zur wirtschaftspolitischen DNA Deutschlands. Sie sind das Ergebnis des Maßhaltens (bei Lohnabschlüssen, Konsum und Staatsausgaben), was zusammen mit dem Arbeiterfleiß und der Arbeiterproduktivität die Wettbewerbsvorteile auf den internationalen Märkten bringt.

3

Das dritte Beispiel für das Regelverständnis der Deutschen betrifft die Verletzung des Stabilitätspakts 2004 durch die Schröder-Regierung, zusammen mit der französischen Regierung. Deutschland und Frankreich hatten seit mehreren Jahren das Defizitkriterium des Maastrichter Vertrages verletzt und sahen sich infolgedessen einer Konfrontation mit der Kommission, der Regelhüterin, ausgesetzt. Über längere Zeit kam es zu Auseinandersetzungen mit den beiden Ländern. Schröder argumentierte u.a., dass der Pakt nicht „dumm“ sei, sondern nur „auslegungsfähig“ und „flexibel“ (Sonderfaktoren seien in Rechnung zu stellen). Nebenbei: in dieser Zeit verletzte Deutschland auch die inländische Regel, dass die Kreditaufnahme die Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten dürfe. Die Gralshüter der Stabilität in Deutschland (neoliberale Wissenschaft, Presse) beharrten auf strikter Anwendung des Pakts, inklusive möglicher Sanktionen. 2006 leiteten Kommission und Ministerrat tatsächlich ein „verschärftes Defizitverfahren“ ein, so dass ein Machtkampf zwischen supranationalen Institutionen und nationalen anstand. Da Deutschland und Frankreich aber im Folgejahr, 2007, wieder in die Stabilitätsspur kamen, glätteten sich die Wogen. Der Pakt wurde dann zu dem jetzigen, selbst für Experten kaum mehr überschaubaren Monstrum umgearbeitet.

Ein statisches Regelwerk wie der Stabilitätspakt ist völlig ungeeignet für eine dynamische Wirtschaft, die sich v.a. durch Konjunkturzyklen auszeichnet. Das wurde auch in der damaligen Situation klar, ist hier aber nicht das Thema. Die Auseinandersetzung um den Stabilitätspakt zeigte, dass große Nationalstaaten der supranationalen Kommission in jeder Hinsicht überlegen sind und demzufolge diese Überlegenheit auch ausspielen. Die Kommission hat weder die Macht noch die Kompetenz, die Regel durchzusetzen. Im Stil der damaligen Auseinandersetzung drückte sich diese Überlegenheit auch aus. Die Rollen von Herr und Knecht waren klar verteilt. Die deutsche Seite hat aus wirtschaftspolitischen Gründen auch nicht davor zurückgeschreckt, das Heiligtum des Stabilitätspakts phasenweise außer Kraft zu setzen.

Wenige Jahre später, als die Finanzkrise über Europa wie ein Tsunami rollte, war auch keine Rede mehr vom Stabilitätspakt. Alle Länder der Eurozone, einschließlich Deutschlands, erhöhten ihre Kreditaufnahme erheblich (20 Prozent und mehr). Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte der Stabilitätspakt überarbeitet werden müssen und die Grenzwerte erheblich nach oben gesetzt werden müssen. Das Gegenteil geschah. Der Anführer bei der Bearbeitung der Eurokrise, Deutschland, setzte eine ganz neue informelle Regel auf und die lautete, dass die durch die Finanzkrise bedingte erhöhte Kreditaufnahme ganz schnell zu vergessen sei und ab jetzt wieder und sofort die üblichen Stabilitätskriterien gelten sollten. Daraus resultierten dann die schier irren Übertreibungen in der öffentlichen Diskussion um die Maßlosigkeit der Überschuldung mancher Staaten und die Forderung, dass jetzt durchgegriffen werden müsse. Auch so gehen die Deutschen mit Regeln um.

4

Die Liste der Regelverletzungen seitens Deutschlands ließe sich noch um etliche weitere Beispiele fortsetzen. Hier nur noch zwei weitere, eines aus der Geschichte, eines aus der Gegenwart. Als 1967 das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz verabschiedet wurde, schien der Keynesianismus endlich auch in der damaligen Bundesrepublik angekommen zu sein. Die in dem Gesetz enthaltene Regel, auf das „außenwirtschaftliche Gleichgewicht“ zu achten und die Außenhandelsbilanz notfalls auszugleichen, wurde in der Folgejahrzehnten konsequent ignoriert. Schon damals bildet sich das Motto aus: Deutsche befolgen nur die Regeln, die ihnen passen. Zweites Beispiel: Als in der Gründungsphase der EZB die Regel festgelegt wurde, geldpolitisches Ziel der EZB solle eine Inflationsrate nahe bei 2 Prozent sein, wurde das im stabilitätsbewussten Deutschland allseits begrüßt. Als die EZB auf der Basis dieser Regel seit 2012 ihre Geldpolitik mit den Niedrigzinsen und dem Ankaufprogramm von Staatspapieren neueinstellte, um deflationären Gefahren vorzubeugen, verfielen die findigen Deutschen auf allerlei originelle Ideen. Weil ihnen in dieser Situation wichtiger als alles andere war, dass der Zins angehoben wird (aus verschiedenen Gründen), schlugen einige der Ideologen vor, die Regel doch einfach auf 0 Prozent Inflation herunterzuschrauben, sodass die Interventionen überflüssig wären. Andere wiederum traten den Nachweis an, dass die Inflation ja gar nicht richtig gemessen würde und in Wirklichkeit (unter Einbezug der Vermögenspreise) viel höher liege. Und dergleichen mehr.

Geschichtlich passt die Regelbindung nicht so ganz in den wirtschaftsliberalen Grundton deutscher Politik. Dem reinen Wirtschaftsliberalismus Hayekscher Provenienz bspw. ist die Regelbindung – wie überhaupt der gesamte Ordoliberalismus – ziemlich fremd. Schon eher lässt sich die Regelbindung in die Gestalt des autoritären Staates, wie er weite Teile der deutschen Geschichte prägte, einpassen, was im übrigen mentalitätsgeschichtlich auch ganz bequem in das Kataster der berühmten deutschen Sekundärtugenden passt. Der oftmals behauptete Zusammenhang von Regelbindung und Föderalismus ist auch nicht ohne weiteres evident. Die zweifellos föderalistischen USA z.B. kommen in ihrer Wirtschaftspolitik weitgehend ohne Regeln gegenüber den untergeordneten Bundesstaaten und für das Zentrum aus, hier tun es einige wenige Gebote und Verbote. Über die Idee, sich auf gesamtstaatlicher Ebene eine Regel (Selbstbindung) wie die Schuldenbremse zu geben, wird dortselbst wahrscheinlich nicht einmal gelächelt, für so absurd wird diese Regel gehalten.

Die bis zu einem gewissen Grade zu konstatierende Regelfixierung der Deutschen gilt fast ausschließlich für die Stabilitätskultur. Um die Stabilitätskultur herum zeichnen sich die Deutschen als außerordentlich erfindungsreich aus. Flexibler sind sie bei anderen Regeln. In der Fixierung auf Regeln drückt sich ein tiefes Misstrauen gegenüber Staat, Politik und Demokratie aus. Auch das lässt sich geschichtlich einordnen. Der Regeltyp, den die Deutschen präferieren, ist der Typ der Selbstbindung. Wirtschaftspolitische Handlungsweisen, Ziele und Strategien werden dem politisch-demokratischen Prozess entzogen. Das wiederum fügt sich wie von selbst in die lange Tradition und Kontinuität deutscher Geschichte ein.

– Als Fazit bleibt: Die Redeweise von der deutschen Regelfixierung ist viel zu undifferenziert. Mit Regeln, die den Deutschen nicht passen, gehen sie um wie Freerider, phantasievolle Regelausleger und selbstbewusste Regelverletzer.